キネシオロジーの概要と特徴

キネシオロジーは、ギリシャ語の「kinesis(運動)」と「logos(学問)」に由来し、直訳すると「運動の科学」です。

本来は、解剖学・生理学・神経学などに基づいて身体の動きや筋肉の働きを評価・分析する学問分野ですが、現在はそれを基盤として、「筋肉の反応を通じて、身体や心のバランスを評価・調整するセラピー」として発展しています。

キネシオロジーはカイロプラクターであるジョージグットハートが考案した応用運動学をベースとしたテクニック・システムです。

MMT(筋肉機能評価テスト)によって弱化している筋肉を正常化させるために神経リンパ反射(チャップマン反射)・神経血管反射などカイロプラクティックに限らずオステオパシーの技法も多く取り入れ、さらには経絡などの東洋医学の考えも取り入れているため、カイロプラクティックの中においてはかなり異質のアプローチシステムです。

現在、キネシオロジーはグットハートが考案したアプライドキネシオロジー(AK)を元祖にそこから様々な流派のキネシオロジーが誕生しています。

当院はAKの他にヨーロッパ生まれのフィシオエナジェティック、松原次良先生が考案されたCBS(クリニカルバイオフォログラフィックシステム)も学びました。

キネシオロジーは情報が膨大なシステムなのでなかなか言語化するのが難しく、キネシオロジーを充分に使いこなす施術者のイメージはアプローチ方法の手数と知識の万屋です(笑)

キネシオロジーの種類

キネシオロジーには多くの流派や応用分野があります。以下が代表的です。

- アプライド・キネシオロジー(AK)

最も古典的な形式。筋反射テストを使って構造・化学・精神のバランスを評価

- タッチフォーヘルス(TFH)

一般向けに簡略化されたキネシオロジー。14経絡と筋肉の対応を使って心身の調整

- ブレインジム

子どもの学習能力向上に使われる。動きを通して脳と体の連携を改善

- 教育キネシオロジー

学習障害や感情ケアに特化。エネルギーの流れと神経統合にアプローチ

- エナジェティック・キネシオロジー

チャクラ・経絡・波動エネルギーなどの調整に重点を置いたスピリチュアル寄りの流派

歴史の流れ

1964年 ジョージ・グッドハートD.C. が、筋肉テストを臨床に応用した「アプライド・キネシオロジー(AK)」を開発。カイロプラクティックに始まる。

1970年代 ジョン・シー博士らがAKを一般向けに再構築し、「タッチフォーヘルス」を提唱。

1980年代以降 教育・感情・脳神経などの分野に広がり、多数の派生法が登場。

基本的な考え方(哲学)

- 筋肉は体と心のセンサーである

→ 筋肉の緊張や力の入り具合は、身体の状態・ストレス・エネルギーの流れを反映している。

- 体はすべての答えを知っている

→ 言葉や理論ではなく、「身体の反応」を読み取ることで、根本的な原因や必要な調整法が分かる。

- 心と体とエネルギーは一体である

→ 感情の抑圧が筋肉のアンバランスとして現れることもある。心身一如のアプローチをとる。

理論 筋反射テストの意味

キネシオロジーでは特定の筋肉を軽く押し、力の入り具合(筋力の反応)を調べることで次のようなことを読み取ります

- 身体のどこにストレスがあるか(構造的、栄養的、感情的など)

- どの調整法が身体に必要か(経絡調整、栄養、タッピングなど)

- どんな刺激に体が過敏に反応するか(食べ物、思考、記憶など)

筋肉は無意識下の情報に正直に反応するため、これを通して「潜在意識と会話する」とも言われています。

施術・セッションのやり方

目的・テーマの確認

例:「肩こり」「緊張しやすい」「甘い物がやめられない」など

筋反射テストでチェック

- 特定の姿勢で腕や脚に軽く圧をかけ、反応の強さ・弱さを見る

→ 弱い場合は「ストレスがある」と判断

- 調整方法を選ぶ

筋肉・経絡・感情・栄養などから、体が必要とする調整を「体に聞いて」選択

- 調整を実施

タッピング(指でトントン)、経絡の流れの調整、感情解放、エネルギーの流れの調整などを行う

- 再テストと統合

筋肉がしっかり反応するようになっていればOK。必要に応じてセルフケア指導。

よく使われる調整技法

- 経絡バランシング(東洋医学の経絡理論に基づく)

- クロスオーバースイッチング(脳と体の左右連携を整える)

- 感情ストレスの解放(過去の記憶や感情をタッピングなどで処理)

- 栄養チェック(体が必要・不要とする食べ物やサプリの判定)

- 目標設定と統合(意図と心身の状態を一致させる)

キネシオロジーの効果が期待できるケース

- 身体の不調(肩こり、腰痛、慢性疲労)

- 感情ストレス(怒り、不安、人間関係の悩み)

- 食生活・アレルギーチェック

- 学習や集中力の問題(子ども・学生・ADHD傾向など)

- 自己探求や潜在意識へのアプローチ

キネシオロジーは「体の声を聞くツール」

キネシオロジーは「今の自分にとって何がストレスで、何をすればバランスが取れるのか」を身体の反応(筋肉)を通じて探っていくセラピーです。

- 頭ではわからない心身の不調の原因を知りたい

- 自然な方法で体と心を整えたい

- 食べ物や感情、思考と体のつながりを深めたい

そんな方にぴったりのアプローチです。

当院で使用するキネシオロジー

当院ではアプライドキネシオロジー、フィシオエナジェティック、クリニカルバイオフォログラフィックの3つを採用しています。

アプライドキネシオロジーは栗原DCによるAK勉強会100時間コースを2年間、フィシオエナジェティックは基礎、オーラ・チャクラコース、生体化学1・2、クリニカルバイオフォログラフィックは約4年間近く受講しました。

アプライド・キネシオロジー(AK)

アプライド・キネシオロジー(AK)とは筋反射テスト(Manual Muscle Testing)を用いて、身体の構造的・化学的・精神的な不均衡を評価・調整する統合的なヘルスケア技術です。

1964年、アメリカのカイロプラクター ジョージ・グッドハート D.C. によって開発されました。

AKは医学的な筋力検査に東洋医学や反射学などを融合させ「筋肉は身体の状態を映す鏡」という思想に基づいて発展しました。

AKの基本理念と考え方

AKでは人体を構造・化学・精神の三側面から捉えます。

この三位一体のバランスが崩れると筋肉の出力や反応に現れます。

- 構造的

骨格・筋肉・関節・姿勢・機械的ストレス・アライメント異常

- 化学的

栄養素・毒素・血糖・アレルゲンなど 欠乏や過剰に反応する筋

- 精神的

感情・思考・ストレス反応 過去のトラウマや心理的負荷

筋反射を使うことでどの領域に問題があるか?そしてどう調整すればよいかを特定できます。

筋反射テスト(MMT)の理論

- 仕組み

筋肉に対して軽い等尺性負荷(押すが動かさない)をかけ、筋出力の変化(力が抜けない・抜ける)を観察。

健康な状態なら筋は安定した抵抗を示し、不均衡があると力が抜けるように反応します。 - テストの意味

強く保持できる:バランスがとれている(ストレスがない)

保持できない(弱化):身体がストレスを感じている領域がある

代表的テクニックと評価法

- 筋肉と経絡の対応

各筋肉は東洋医学の経絡と対応しているとされ、特定の筋肉の弱化は対応経絡や臓器系の乱れを示唆します。

筋肉 経絡 臓器例

大腿四頭筋 小腸経 消化吸収機能

三角筋 膀胱経 腎・排泄系

僧帽筋 肝経 解毒・怒りの感情

など。 - ニューロリンパティックポイント(神経リンパ反射)

身体の皮膚表面にある反応点(リンパ刺激点)を押圧し、筋反応が変わるかを見る。

→ 特定の筋肉や内臓のリンパ循環改善に関係。 - ニューロバスキュラーポイント(神経血管反射)

頭皮上のポイントで、主に血流(脳血流・内臓血流)と関係。軽く触れるだけで筋反応が変わる。

- 栄養チェック

栄養素(ビタミン・ミネラルなど)や食品サンプルを患者の口に含ませたり近づけて筋反射を見る。

→ 身体が必要としているものには筋が強く、不要・ストレスになるものでは弱くなる。 - 感情ストレステスト

特定の記憶や感情を想起してもらい、その状態で筋反射テストを行う。

→ 潜在的な感情トラウマの有無をチェック。

AKセッションの典型的な流れ

- 主訴の確認と観察(問診・姿勢・動作など)

- ベースライン筋テスト(テスト筋を決め、反応をチェック)

- ストレス因子の探索(構造、化学、感情領域から筋弱化の原因を探る)

- 修正手法の選定(反射点、刺激、矯正、栄養、感情解放など)

- 再テストと統合確認(筋反応が安定するかどうかで調整効果を評価)

AKの応用範囲と臨床例

- 構造系

姿勢矯正、慢性腰痛、顎関節症、スポーツ障害

- 化学系

サプリメント指導、食物アレルギー、腸内環境評価

- 精神系

不安・緊張の軽減、ストレス性症状の統合

アプライド・キネシオロジーは「身体の声を聞く臨床的な通訳」とも言える手法です。

患者の言葉だけでなく筋肉の反応を通じて潜在的な不調の原因を探し、体が本当に必要とする調整を行うホリスティック手技の一つです。

CBS(クリニカル・バイオフォログラフィック・システム)

CBS(クリニカル・バイオフォログラフィック・システム)とは横浜の松原次良先生によってアプライド・キネシオロジーをベースに発展した、身体の状態を多角的に読み解く高度な評価システムです。

筋肉の反応を利用するだけでなく、神経系・経絡・内臓・感情・栄養・毒素など、人間を構成するあらゆる側面に光をあてて総合的に解析する手法であり、まるで「体の内部を読むナビゲーション」のようなアプローチです。

CBSは2019年から学び始めましたが現在では当整体のメインシステムとなっています。

なにをするの?

CBSでは、以下のようなステップで身体を評価・分析していきます。

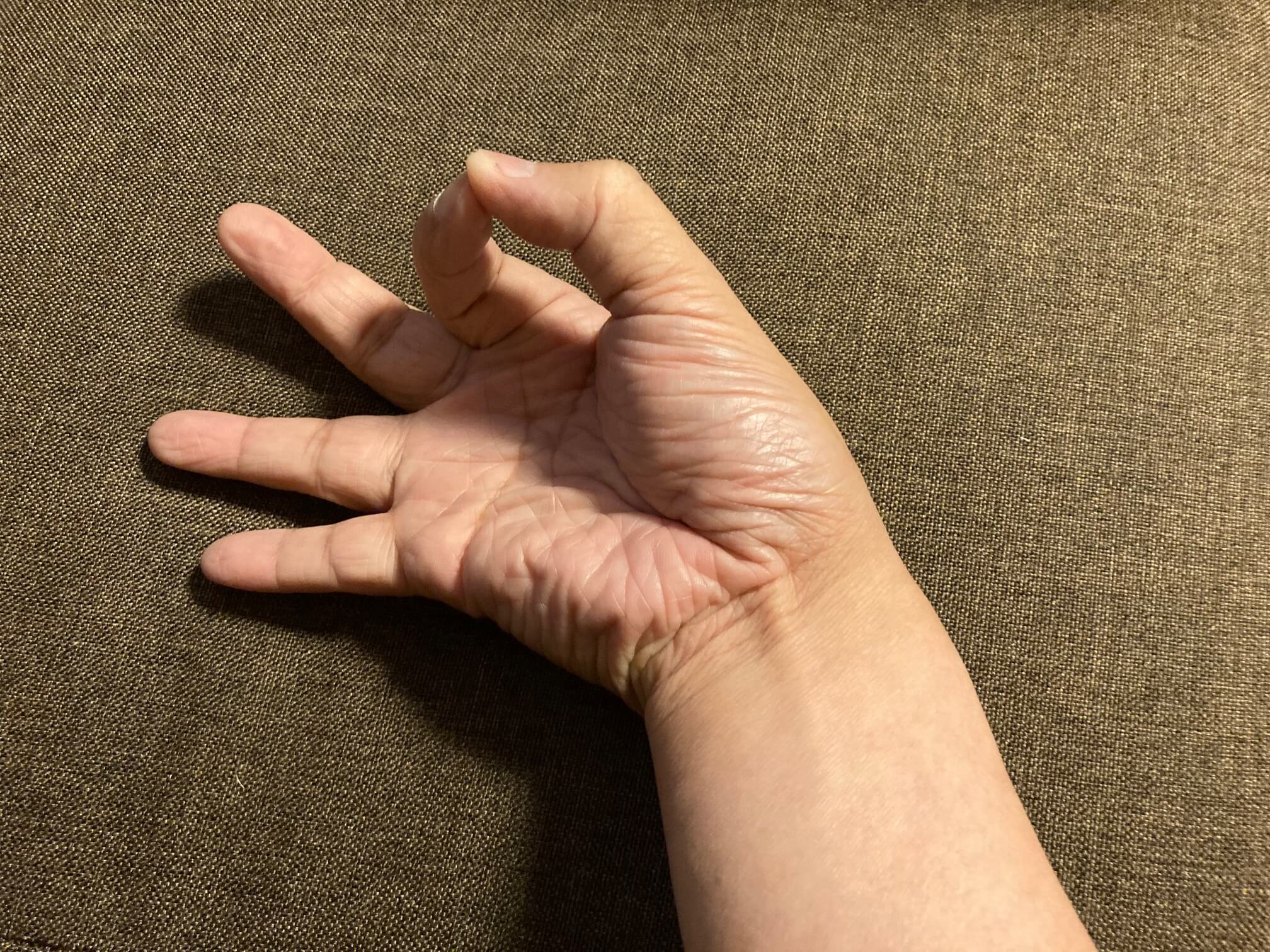

フィンガーモード、スタック、ポーズロックというシステムを使いながらカラダの情報を引き出したり一時的に情報をロックなどしていきます。

- 筋肉反射テスト(キネシオロジー)

身体の状態に反応する筋肉の強弱を確認し、問題のある領域を探します。

- バイオフィードバック反応の観察

施術者が特定の刺激(手のタッチ・特定の位置・音・光など)を使い、どのように身体が反応するかを見ます。

- 身体マップの読み取り

頭部、脊椎、臓器、感情、内分泌系など、それぞれの“表示点”と呼ばれる反応点を用いて、身体のバイオフィールド(生体場)の歪みやアンバランスを評価します。

- 優先順位の特定と調整

複数ある問題の中から「いま身体がもっとも必要としている」ポイントを特定し、順番に調整していきます。

特徴とメリット

- 体・心・環境の三位一体での評価

肉体的な症状だけでなく、感情的ストレスや生活環境による負担も視野に入れます。

- 症状の“根本原因”にアプローチ

たとえば、腰痛の原因が腎臓の疲労や、過去の感情ストレスからきている…ということもあります。

- 個人に合わせたオーダーメイド施術

あなたの体の「声(反応)」に基づいて施術が進むため、より自然で負担の少ないアプローチが可能です。

CBSは、単なる「症状を取る」施術ではなく、「体が本来持つ治る力を引き出す」ための精密なガイドシステムです。

一人ひとり異なる原因と背景を読み取り、より深く、より自然な健康回復へと導きます。

フィシオエナジェティック

フィシオエナジェティックとはオーストリアのラファエル・ファン・アッシェD・Oによって体系化された、身体・心・エネルギーを統合的に評価・調整する手技療法です。

キネシオロジー(筋反射テスト)を基礎にしつつも、東洋医学、神経学、構造医学、心理学、ホメオパシーなどを融合し「人間の4つのレベル」(構造・化学・精神・エネルギー)をバランスよく整えることを目指しています。

4つのレベル(ホリスティックな視点)

フィシオエナジェティックでは人間の不調は以下の4つの側面のいずれか、または複数に原因があると考えます

- 構造レベル(骨格や筋肉のゆがみ)

姿勢、筋肉のアンバランス、関節の制限など。

- 化学レベル(栄養・毒素・内臓の働き)

ビタミン・ミネラル不足、重金属・化学物質・食物アレルギーなど。

- 精神・感情レベル(トラウマやストレス)

未処理の感情、心の傷、無意識の信念など。

- エネルギーレベル(経絡・チャクラ・波動)

東洋医学的な「気」の流れ、経絡、場の乱れ、電磁波の影響など。

それぞれのレベルが互いに影響しあい、どこか一つの不調が全体に波及している場合が多いため、根本原因を見極めて整えることがフィシオエナジェティックの目的です。

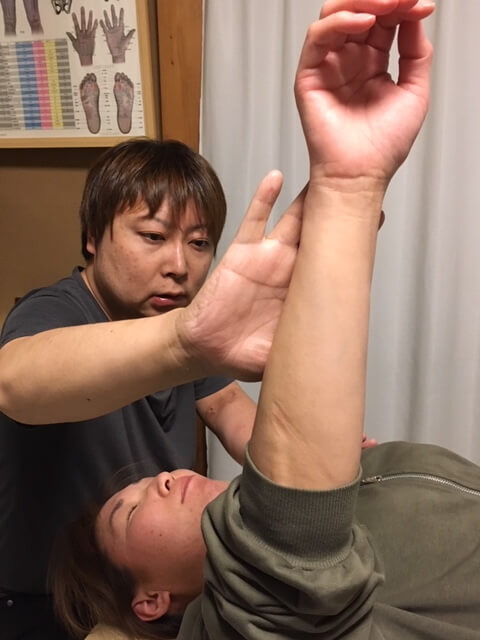

特徴的な評価法 ARテスト(腕長反応テスト)

クライアントはベッドで上向きになりながら両手を挙げる(バンザイ)

施術者が他の情報(臓器、感情、栄養素など)を入力

それに対する腕の長さの変化(反応の強弱)を見て、身体が「Yes」か「No」かを判断

このテストを使い、以下のような情報を評価します

- 身体のどこに問題があるのか(場所)

- 何がその原因か(化学・感情・エネルギーなど)

- どの順番で解決するべきか(優先順位)

- どの治療・調整法が最適か

よく使われるテクニック

- チェーンリンク・テスト(因果関係の分析)

複数の問題がある中で「最初の原因(一次原因)」を突き止めます。たとえば腰痛の原因が「感情の抑圧」だったり「腸内環境の乱れ」だったりすることもあります。

- アイセラピー(目の動きを使った感情解放)

トラウマやストレスを目の動きとARテストで解放します。

- ニュートラル化(電磁波・毒素・波動干渉の除去)

エネルギーフィールドに影響を与えるノイズ(スマホ、Wi-Fi、化学物質など)を調整。

- 個別サプリ・レメディの選定

体が必要としている栄養素・ホメオパシー・フラワーレメディなどをARテストで選びます。

フィシオエナジェティックの臨床応用例

- 慢性疲労・原因不明の不調

- アレルギー・過敏症

- メンタル・感情のブロック

- ホルモンバランスの乱れ

- 自律神経失調症・不眠

フィシオエナジェティックは「体の真実を読み解くツール」

見た目の症状だけでなく、体の内側が本当に求めている情報を読み解くことがフィシオエナジェティックの真髄です。

筋肉の反応という“体の声”を聞きながら、一人ひとりの健康への道のりを丁寧にサポートします。